Ob unter den Schlagwörtern Industrie 4.0 oder Internet der Dinge – die Vernetzung unserer alltäglichen Lebens- und Arbeitswelt ist eines der zentralen IT-Themen unserer Zeit. Die entsprechenden Prozesse sollen dabei zunehmend automatisiert werden und im Sinne künstlicher Intelligenz kontextabhängig und eigeninitiativ arbeiten, sodass die Interaktion zwischen Nutzer und Maschine immer mehr in den Hintergrund rückt.

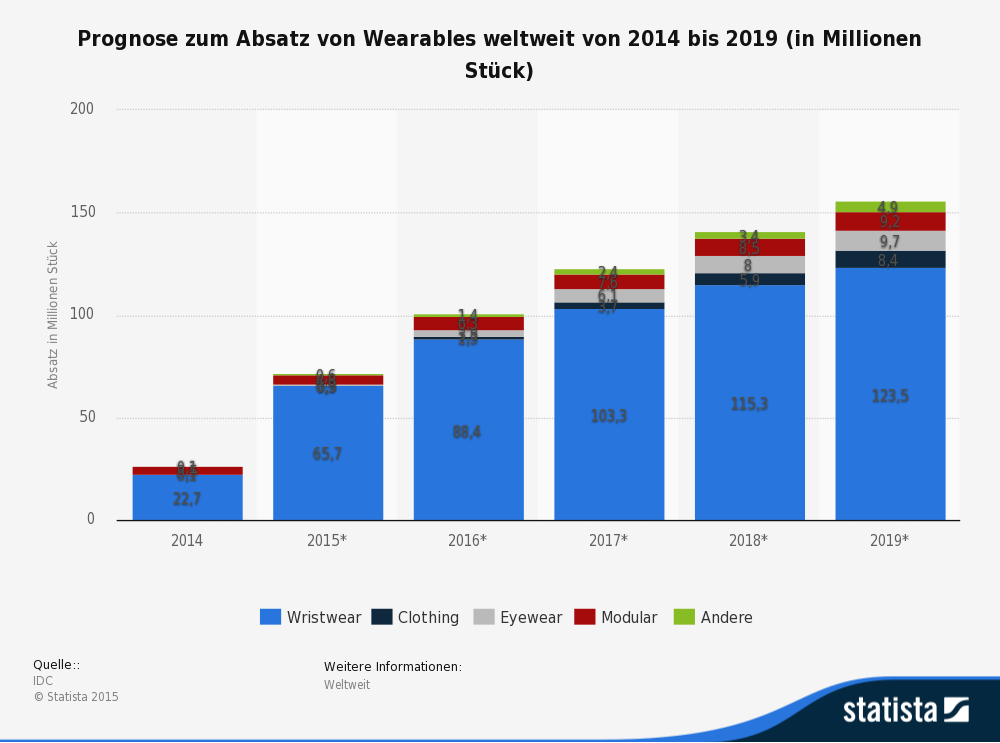

Vor allem Wearables als Teil der zunehmenden Vernetzung unseres Alltags haben sich in diesem Zusammenhang innerhalb kürzester Zeit zu einem beliebten Trend entwickelt. So prognostiziert beispielsweise die International Data Corporation (IDC), dass der weltweite Absatz von Wearables, der 2014 bei 26,4 Millionen Stück lag, in diesem Jahr auf 72,1 Millionen ansteigen wird.

Abbildung 1

Eine ganz kurze Geschichte der Wearables

Der Begriff „Wearables“ stammt von „Wearable Computer“ bzw. „Wearable Computing“, was so viel bedeutet wie „tragbarer Computer“ bzw. „tragbare Datenverarbeitung“. Bei Wearables handelt es sich also zunächst einmal um Computersysteme, die man am Körper, in der Kleidung oder aber als Implantat unter der Haut trägt. Darüber hinaus zeichnen sie sich dadurch aus, dass nicht die Benutzung des Geräts selbst im Vordergrund steht, sondern die Tätigkeit in der realen Welt, die durch das Computersystem weitestgehend eigeninitiativ unterstützt wird.

Steven Mann, Professor für Informatik an der University of Toronto, gilt gemeinhin als geistiger Vater des Wearable Computing und beschäftigte sich schon 1980 mit dem Thema (siehe Abbildung 2). In einem Artikel aus dem Jahr 1997 mit dem Titel „Wearable Computing: A First Step Toward Personal Imaging“ beschrieb er bereits seine Vision von Computersystemen, die wir an unserer Kleidung tragen und als unabhängige Prozessoren eine Art zweites Gehirn darstellen. Dabei solle das System von uns lernen, ohne dass wir es bewusst nutzen.

Abbildung 2

Die zunehmende Miniaturisierung und Mobilisierung von Computersystemen der letzten Jahre – nicht zuletzt vorangetrieben durch den großen Siegeszug des Smartphones – bieten nun die Basis für eine effiziente Umsetzung und kommerziellen Erfolg von Wearables.

Körperlich fit und vernetzt – Zwei Trends mit einer Klappe

Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, findet Wristwaer – Geräte, die man am Handgelenk trägt – mit Abstand den größten Anklang. Das mag daran liegen, dass hierzu auch Fitness-Tracker in Form von Fitnessarmbändern oder Smartwatches gehören, welche die zunehmende Vernetzung mit dem gesellschaftlichen Trend, einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und viel Bewegung zu pflegen, kombinieren.

Smartwatches können als eine Art Smartphone-Erweiterung oder gar -Ersatz angesehen werden. So verfügen manche Geräte bereits über eine eigene SIM-Karte, andere können mit dem Mobiltelefon verbunden werden. Dann kann man sich neben der Uhrzeit auch andere Informationen wie E-Mails oder eingehende Anrufe anzeigen lassen. Darüber hinaus lassen sich Smartwatches zum Teil über zusätzliche Programme wie Fitness-Anwendungen mit weiteren Funktionen aufrüsten.

Bei Fitnessarmbändern steht – wie der Name schon sagt – die körperliche Fitness im Vordergrund. So können diese Geräte beispielsweise den Puls messen, den Schlaf des Nutzers analysieren, Schritte zählen oder den Kalorienverbrauch berechnen. Via Bluetooth werden die Daten dann an eine App auf dem Smartphone gesendet und ausgewertet, sodass Nutzer – ob Hobbysportler oder Profi – ihre erbrachte Leistung oder Schlaf- und Essgewohnheiten gleich überprüfen und optimieren können.

Und wie kommt nun die Sicherheit ins Spiel?

Wie bei allen Computersystemen besteht auch bei Wearables die Gefahr, dass die Geräte durch Sicherheitslücken in der Software angreifbar sind. Zudem muss man bedenken, dass jede Entwicklung, die mit bereits bestehenden Technologien verknüpft wird, gleichzeitig eine neue Angriffsfläche erzeugt. Heißt: Je mehr Programme, Standards und Protokolle, die ineinandergreifen, desto mehr Möglichkeiten für Kriminelle, Schaden anzurichten.

Darüber hinaus sind Informationen über die körperliche Verfassung eines Menschen durchaus sensible Daten, die für eine Vielzahl an Personen, Institutionen oder Unternehmen durchaus wertvoll sein können. Kriminelle könnten beispielsweise durch den Verkauf bestimmter Informationen schnelles Geld machen. Deshalb ist es wichtig, dass die Übertragung der Daten – sei es vom Wearable zum Smartphone oder aber vom Smartphone in die Cloud – ausreichend abgesichert ist und vor unautorisierten Zugriffen geschützt wird.

Wie Tests von der US-Universität New Haven und AV-Test zeigen, besteht genau an dieser Stelle allerdings noch einiges an Nachholbedarf. Vor allem wird der Schutz der Information bei der Übertragung der Daten bemängelt, die zum Teil unverschlüsselt via Bluetooth an das Smartphone gesendet werden und sich relativ leicht abfangen lassen.

Fazit

Sicherlich sind Fitness-Tracker und Wearables im Allgemeinen interessante Entwicklungen, die Spaß machen und uns das alltägliche Leben durchaus erleichtern können. Doch der „Fun-Faktor“ alleine reicht nicht aus, um ein gutes Produkt zu schaffen.

Eines der grundlegenden Probleme bei Wearables und dem Internet der Dinge insgesamt ist, dass viele Hersteller noch immer zu wenig Wert auf die Sicherheit ihrer Produkte legen. Vor allem, wenn so sensible Informationen im Spiel sind, wie es bei Fitness-Wearables der Fall ist, darf der Schutz der Geräte und Daten aber nicht nur ein nachträglicher Gedanke sein, sondern muss als grundlegender Bestandteil des Produkts implementiert werden.